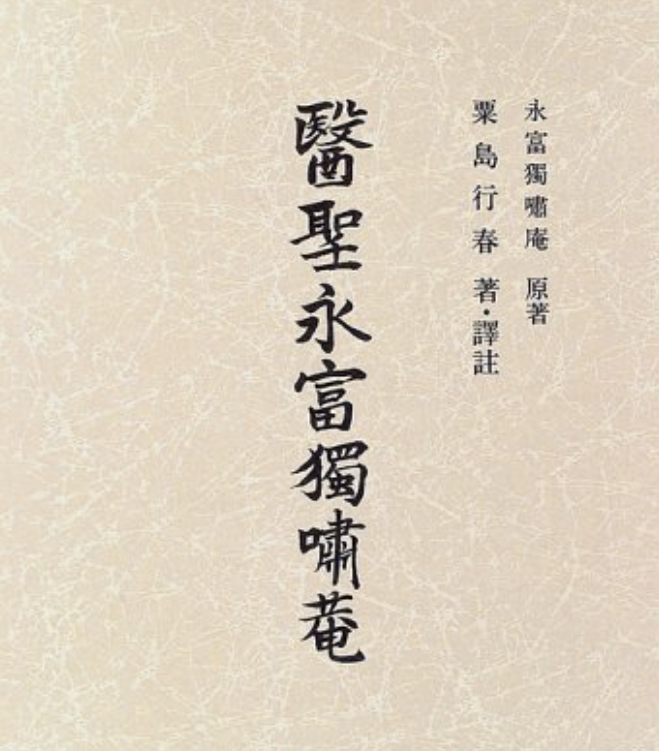

粟島行春著・訳註「醫聖 永富獨嘯庵」(ながとみ どくしょうあん)(3)

さらに続きです。

朝陽は、ふとしたきっかけで白砂糖に興味を持ちます。そして、帰郷して早速白砂糖作りを始めます。朝陽の優れた科学的能力も相まって、白砂糖の製造でかなりの成功をおさめたものの、密輸の疑いをかけられて入獄することになります。その疑いも晴れて出獄したものの、白砂糖作りからは手を引き、再度医道に専念します。後になって、医道を外れて、白砂糖作りに走った自分を、血の気が多かったと述懐しています。

さてその後、朝陽は禅の道にも入り、獨嘯庵を名乗ります。しかしながら、李朱医学で一時的な小康を得ていたものの、病は慢性化し、すでに生命を長くは保持できない状態になっていました。彼は記しています。「余、平生多病、虚羸人に過ぐ。寒暑肌を侵し易し。癸未の七月暍(えつ)を病む。時方に治を乞うもの多し。強いて村里に往き来ること数日。八月五日、蝦魚、鶏卵を食らい、その夜半、腹痛を覚ゆ。家猪肝三分、四逆湯一盞を服するも解せず。明に到りて益々甚だし。心下温温として結し、散せず。是において瓜蔕二分を服す。居ること頃刻にして益々劇しく、脈伏し、四肢冷え舌挙げて下らず。余おもえらく、一快吐を得ば、万一を僥倖せん・・・と。しかれども、頭を挙げて吐すこと能わず。又おもえらく「余死すときはすなわち端座せん」と、強いてささえられて坐す。坐するときは則ち吐す。揬吐三次。胸間微しく刺す。而して後、旦より午後に及びて揬吐すること十餘。心下結散じ、自ら起きて厠に行く。昏睡すること半日一夜。其の翌病によりて治療を謝し、諧士を集めて談笑す。」大変重い疫痢を患いましたたが、幸いにも九死に一生を得たのは吐方によるものでした。

古医方における医学の理想は、“未病”ということです。古書の多くに、「上工は未病を治して、已病を治さず」の文字が光ります。獨嘯庵は、その著「漫遊雑記」のなかで次のように論じています。「夫れ古医道を学ぶ者は、思いを『傷寒論』に運らし、病者を以って師となし、其の変態を曲尽するときは、則ち万病の情状は胸裏に秩然たり。夫れ然うして後、以って未萌を儆して未病を治すべし。巧思熟せず、規轍定まらず、病者前に至りて始めて模索す。亦晩からずや。」「病の治、不治、死者と活者とを知らず、其の病、自ら癒ゆるものは、おもえらく我れ之れを治す、癒えずして死するものは、おもえらく、まさに死すべき病なり」治療したから治ったのではなく、否むしろ、治療しない方が早く治ったかもしれないという患者も多いが、それを自分が治療したと思い込み、誤治によって、本当は治る病人を死なせてしまった場合、天命だった、寿命だったと言ってしまう。このような医があまりに多いと言っているのです。当時の医についての、まさに率直に自らの意見を述べています。

さて、数年ご無沙汰をしていた山脇東洋から江戸への同行を依頼されます。恩師の頼みに一緒に行こうと出発したものの、まもなく東洋の訃報の連絡を受け、悲しみにくれます。獨嘯庵、それを機に浪華に出ることになるのです。しかしながら、明和元年の暮れから生来の虚弱に加え、梅毒を患い、さらに衰弱していきます。明和3年、死期の近いことを悟った獨嘯庵は、元旦に強いて床を出て正装し、師や祖先の霊前にぬかづき、祭りを終えました。そして3月5日、上体を門弟に起こさせて筆を取り、「御定の死生命あり、老仏の不生沙汰何かせん。いずれもさらば千万。」の絶筆を残し、永遠の眠りにつきます。35歳のことでした。

永富獨嘯庵の墓は、上本町の国際交流センター近くの蔵鷺庵にあります(写真)。私も師である粟島先生と数回お参りさせていただいたことがあります。3回にわたって、獨嘯庵の生涯を粟島先生の著から抜き書きさせていただきました。原文全てを読まれると、粟島先生の獨嘯庵に対する想い、中国古典医学への想いをもっと感じて頂けると思います。

「薬事日報 電子版」掲載記事より